Nanao Castle (Masuda Castle), Japan

登城日: 2011.7.30

七尾城は、石見西部を拠点に活躍した

益田氏が居城としたお城です。

七尾城は、南北朝時代には既に築城されいたようで、

1336年(延元元年)に南朝方の三隅軍が攻め寄せた

という記録が益田家の文章に残っているそうです。

七尾城は、JR山陰本線の益田駅から東に向かった

益田川沿いの七尾山の山頂部に築かれています。

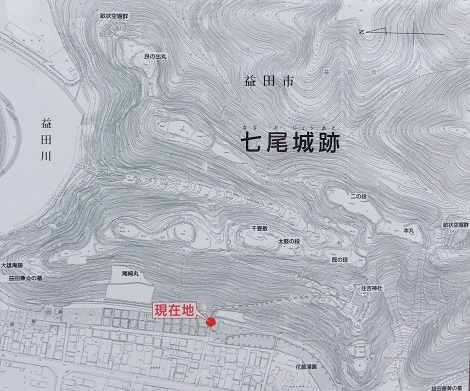

山頂部の二つの尾根に主要な郭が配置され、

郭の数は全部で40以上も確認されています。

戦国時代末期には、毛利氏の攻撃に備え

大規模な改修が行われたそうです。

その後、益田氏は毛利氏の配下になったようで、

関ヶ原の戦いの後、毛利氏が防長ニ州に移封と

なると、七尾城も廃城になったようです。

この七尾城には2011年7月30日に登城しています。

【七尾城へのアクセス】

七尾城へは、JR山陰本線の益田駅から、

東に歩いて徒歩約30分程です。

山陰本線の乗車記はこちらです。 【七尾城登城記】

七尾城の移築門のある医光寺から

南に向かい七尾城を目指しました。

医光寺は益田の散策記に記しています。

益田の散策記はこちらです。

住宅地に住吉神社の鳥居がありました。

七尾城へは住吉神社を通って行くことが出来ます。

背後の山が七尾山でこの頂に七尾城があります。

参道を進むと、七尾城の麓に三日月型の池がありました。

この池は、以前の益田川の流れの跡で、当時は

七尾城の堀の役割を果たしていたように思います。

七尾山の麓にも鳥居と社がありました。

この先に長い石段が続いています。

この石段は住吉神社への参道ですが、

七尾城への登城道にもなっています。

階段を上ったところの住吉神社の神門です。

益田の街並みも見渡す事が出来ました。

七尾城へは、住吉神社から更に七尾山に登ります。

住吉神社から数分、山道を登ると、

七尾城の曲輪に辿り着きました。

七尾城は、七尾山の南北に走る二つの尾根に曲輪が

連なって配置されていますが、辿り着いたのは尾崎丸

から千畳敷を経て厩の壇へと至る西尾根曲輪群です。

辿り着いた曲輪を左手に進めば千畳敷へ、

右に進むと厩の壇を経て本丸へと続きます。

この日は時間がなく、本丸への道を進みました。

この先には厩の壇がありました。

馬で登城した家臣たちがここに馬を

繋ぎ本丸へと向かったそうです。

厩の壇から千畳敷の方を眺めた様子です。

後ろ髪をひかれる思いで、本丸を目指しました。

この先にあった大手の帯曲輪です。

大手の帯曲輪は、南北に走る二つの曲輪群が

一つに合わさる要の位置にある曲輪です。

大手の帯曲輪には、長辺22m×短辺5mの大型建造物が

建っていた事が、発掘調査で明らかになったそうです。

大手の帯曲輪から坂道を登って二の段に着きました。

ここは、本丸から艮の出丸へと続く東尾根曲輪群の曲輪です。

二の段の南側、本丸との間には空堀がありました。

七尾城で唯一の空堀との事ですが、藪が深く生い茂り

その実態はよく分かりませんでした。

そして、最後に辿り着いた本丸です。

本丸の南と北の端には大型の建造物が建っていたようです。

城主だった益田氏は1583年(天正11年)に麓の三宅御土居に

居を移したと文書に残っているそうで、それまでは

この本丸が城主の居住地だったと思います。

三宅御土居の登城記はこちらです。

この七尾城の登城では、時間の余裕がなく登り始めてから

下城するまで、およそ45分程で登城を終えました。

訪れなかった曲輪も多く、少々心残りです。

七尾城の大手門は、北に600m程の所にある

医光寺に移築されています。

益田市内の散策記はこちらです。 "日本全国お城巡りの旅"に戻る Shane旅日記 日本編に戻る