Hamada Castle, Japan

登城日: 2011.7.30

浜田城は古田重治

(1578-1625) によって、1620年(元和5年)から築城されました。

古田重治は、豊臣秀吉の家臣の子として生まれ、

伊勢の松阪から移封され浜田城を築城し、

浜田藩の初代藩主になっています。

松坂城の登城記はこちらです。

古田重治の子・重恒はお家騒動を起こし改易され、

1649年(慶安2年)に松平康映が播磨山崎から入城します。

その後は、徳川譜代の松平氏、本多氏が城主を勤めました。

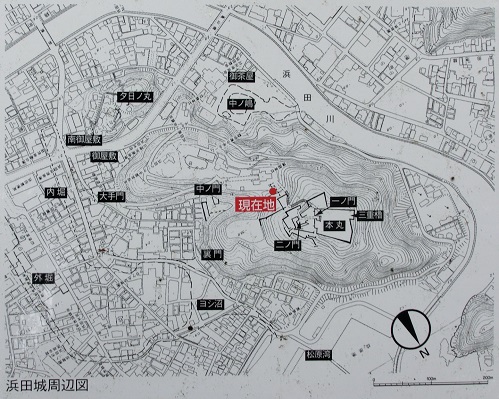

浜田城は、標高68メートルの亀山に築かれています。

亀山は浜田川の畔に位置し、浜田川が西側への

天然の堀の役割を果たしていたようです。

亀山の頂上部の本丸に三重櫓が聳えていました。

一段低い二ノ丸に煙硝蔵などがあり、亀山の麓の

三の丸に御殿や役所などが置かれていたようです。

浜田城には2011年7月に登城しています。

その時の様子を紹介します。

JR山陰本線浜田駅から南西に徒歩15分程で、

亀山の麓に到着します。

山陰本線の乗車記はこちらです。 【浜田城登城記】

"日本全国お城巡りの旅"に戻る

浜田駅北口から国道9号線を西に向かいました。

城山交差点の北側には、浜田護国神社の立派な

結論から言うと、浜田城の登城には護国神社の

斜めに上る道の先には秋葉神社がありました。

この秋葉神社は、明治に入ってから創設された神社です。

秋葉神社までの区間には、浜田城の縄張り図の案内板はなく、

この坂道を登ると浜田護国神社の境内に至ります。

この碑の奥に、浜田護国神社の社殿がありました。

ここは、柿本人麻呂の終焉の地とも伝わるそうです。

登城道を登り始めたところで古風な門がありました。

この門は、元々津和野藩庁で使われていたもので、

1967年(昭和42年)に現在地に移築されました。

浜田県庁の門をくぐり、石段を登って行きます。

石段を登り切った先に、出丸を通り、

このルートは、本丸への近道ですが、当時は、

当時は、この先で折り返し、三丸と呼ばれる

石垣と石垣の狭い通路が三丸で、

当時は石垣と石垣の間に櫓門が渡っていました。

この虎口の向こうに本丸が広がっていました。

浜田護国神社から主郭部の石垣を眺めながら

浜田城の本丸は、思ったよりも広く

本丸の左奥には天守代用の三重櫓が建っていました。

外ノ浦は、江戸時代には奥羽地方から日本海沿岸を

外ノ浦は、西周り航路の廻船との間で、浜田藩に

本丸から山を下り、旧浜田県庁の門跡を過ぎます。

御本丸道は幅9メートルもあったそうです。

御本丸道を横切り、南に進むと煙硝蔵が

この曲輪が浜田城の二之丸にあたるそうです。

浜田城は、1649年(慶安2年)以降は徳川氏譜代の

幕末の1866年(慶応2年)に第二次長州征伐の際には

松平武聰は浜田城を放棄して落ち延びますが、その際に

浜田護国神社から、登城した際とは

浜田護国神社の参道を振り返った様子です。

麓まで下ったところで、先ほど眺めた

中ノ門跡へは、住宅が密集する狭い道を進んでいきます。

こんなに細い道を歩いて行っていいのか、と

中ノ門跡の石垣は、住宅の裏に雑草に

今は、中ノ門跡の石垣を通って本丸へと向かう道は

中ノ門跡から住宅地の間を東に向かい

住宅地の脇に門跡の碑がありました。

裏門跡を訪れた後、住宅の密集地を抜けて

大手門というと立派な櫓門というイメージですが、

秋葉神社から本丸へ

15分程で、城山の交差点に到着します。

撮影: 2011年7月

鳥居が立っていましたが、この先の亀山の

麓を斜めに上る道を進みました。

撮影: 2011年7月

鳥居をくぐって歩いた方が良かったようです。

撮影: 2011年7月

江戸時代にあったいくつもの神社を合祀しています。

そのまま奥へと向かう道を一旦進みかけましたが、しばらく

歩いても何もなさそうでしたので、一旦、秋葉神社まで戻り、

折り返しの坂道を上る事にしました。

撮影: 2011年7月

その手前に島村抱月の碑がありました。

島村抱月は明治から大正にかけて活躍した

劇作家で、この浜田が出身地との事です。

撮影: 2011年7月

昭和に入って創建された神社です。

撮影: 2011年7月

浜田護国神社の裏手から浜田城の本丸への上り口があります。

撮影: 2011年7月

撮影: 2011年7月

1872年(明治4年)に浜田県庁舎の建物の一部として

使用されたものです。

浜田城には、この位置には門はなかったそうです。

撮影: 2011年7月

本丸へと至る景色がありました。

撮影: 2011年7月

通路を塞ぐように石垣が設けられていました。

小さな曲輪を通って本丸へと向かっていました。

撮影: 2011年7月

その先に桝形の二ノ門を通りました。

撮影: 2011年7月

二ノ門を過ぎると、本丸の虎口があります。

撮影: 2011年7月

本丸一の門跡から本丸へと入りました。

50m四方の空き地が広がっていました。

当時は、本丸の周囲には高い石垣が巡り、

その上に塀が巡らされていたようです。

撮影: 2011年7月

本丸からは、浜田城の北側にある外ノ浦が見えました。

撮影: 2011年7月

経由して瀬戸内海に向かう西周り航路の廻船が

風待ちをしていた港でした。

とっては最大の物資流通の拠点だったそうです。

当時の本丸への登城道だった御本丸道がありました。

撮影: 2011年7月

御本丸道は亀山の麓にある中ノ門から

谷間を通っていたそうです。

建っていた曲輪がありました。

撮影: 2011年7月

松平氏と本多氏が城主を務め、長州藩に対する

抑えとしての役割を期待されていたと思います。

徳川慶喜の異母弟の松平武聰が藩主になっていましたが、

大村益次郎率いる長州軍に攻め込まれます。

浜田城に火を放ち、煙硝蔵は大爆発したそうです。

別の参道を通って麓に向かいました。

その道から中ノ門の石垣が見えていました。

撮影: 2011年7月

撮影: 2011年7月

中ノ門の石垣に向かいました。

撮影: 2011年7月

不安になりましたが、多少迷いながら進むうち

中ノ門跡の石垣に辿り着きました。

埋もれるように佇んでいました。

撮影: 2011年7月

整備されていませんが、昔の登城道が復元されると、

浜田城の当時の様子が一層蘇る事と思います。

裏門へと向かいました。

撮影: 2011年7月

当時は中ノ門と裏門の間には藪があり、

二つの門の間は行き来が出来なかったそうです。

大手門跡に向かいました。

撮影: 2011年7月

浜田城の大手門は簡素な冠木門だったそうです。